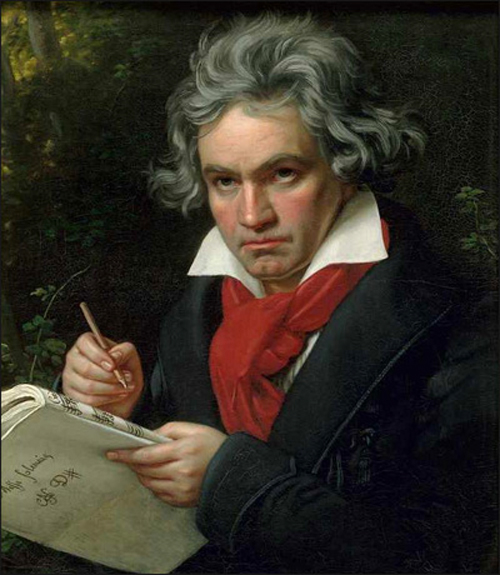

톨스토이는 심통 사나운 영감이었던 것 같다. 농부아낙들이 불러주는 소박한 민요를 좋아했으면 됐지 구태여 베토벤 교향곡 9번을 헐뜯을 것은 없지 않은가. 하긴 베르디도 이 곡의 마지막 악장이 합창에 잘 맞지 않는다고 불평했다.

톨스토이는 이 곡이 너무 복잡하여 들으면 정신이 헷갈리고, 쉴러의 시(詩)도 돼먹지 않았다고 했다. 우주의 창조자가 별들을 넘어 선 곳에 계시고, 관습의 벽을 넘어 환희의 신비로운 날개가 우리를 형제로서 다시 화합하게 한다니 아닌 게 아니라 황당한 느낌이 없지 않다.

그러나 프랑스 혁명의 정신인 자유·평등·형제사랑이 고양되었던 그 시대를 생각하면서, 친구와 형제를 부르는 윤창(輪唱)을 들으면 역시 장엄하다.

쉴러는 원래 ‘자유에의 찬가’를 지었으나 검열 때문에 ‘환희에의 찬가’로 되고 말았다는데, 그 진위는 모르겠다. 하여튼 자유와 평등은 철학과 정치 사회의 이론에서 핵심문제가 되어 오늘에 이르고 있다.

허나 정작 보다 소중한 형제사랑은 푸대접받고 있다. 자유는 이윤추구의 자유, 평등은 법 앞에서의 추상적 평등이 되면서 형제사랑은 뒷전으로 밀려났다. 시장과 시민사회의 발전은 개인주의 공리주의 물신숭배의 함정으로 우리를 밀어 넣었다.

만인이 형제가 되자고 떠벌리는 자를 보면 저 녀석이 말로만 형제사랑 좋아할 뿐, 정작 처남매부 관계를 맺자면 꽁무니 뺄 위선자가 아닐까 의심이 간다. 쉴러도 슈바이처도 유색인종을 집안에 가족으로서 흔쾌히 받아들일 수준은 못됐을 것이다.

그러나 인류의 조상이 근친혼을 타부로 만들고 동족결혼(endogamy)의 장벽을 깨어 족외혼(exogamy)으로 연합을 확대하여 인간사회를 만들어 낸 것은 참으로 장한 일이 아닐 수 없다.

혈족의 배타성에 거역하여 소중한 자녀를 남의 집에 보내고 남의 자식을 집안에 들여 새 가족을 이루는 과정에서, 질투와 시기 불안과 증오 소유욕의 감정을 넘어서서 자연의 핏줄이 인륜성의 창조로 나아가게 된 것을 레비스트로스가 밝힌 바 있다.

우리는 물론 갈 길이 멀다. 카스트와 자티(jati)가 아직도 건재하고 화이(華夷)의 잔재가 있고, 인종차별이 온 세상에 널려있다. 외국인 기피와 배척은 우리 민족의 치부이다.

한갓 세계화의 구호를 넘어서는 길은 무엇인가? 나는 막스 베버의 회식(commensalis)에 대한 생각이 재미있다. 우리 식으로 말하면 ‘한 솥에서 밥 먹는 것’이 우리가 남과 친구가 되고 나아가서 형제가 되는 길이다.

이것은 동서와 고금에 나타나는 현상으로서 聖베드로의 결단은 가장 아름다운 경우다. 그가 할례를 받지 않은 즉 유태인이 아닌 사람들을 받아들여 함께 빵을 나누었을 때, 유태교의 한 작은 종파가 세계종교로 질적으로 비약하는 전기를 맞았다.

식탁을 함께 함을 뜻하는 com-mensalism은 단체나 조직의 가입 선서가 필요한 모든 의식에서 핵심을 이루었다. 베버는 중세의 직업인 조합 길드가 중심이 되어 자유도시를 발전시킴에 있어 이 회식이 막중한 구실을 했음을 강조한 바 있다.

‘시민’이 되는 과정에서 반드시 거쳐야 했던 회식은 이제 그 강제성이 없어졌다. 그러나 즐거움을 함께 하는 회식이 異민족과 서로 다른 문화들, 그리고 반목하는 종교의 장벽을 넘어 우정을 증진하고 돈독히 하는 데 있어 필요불가결함에는 변함없다.

옛날의 길드들과는 달리, 동일한 문화 전통을 넘어서 외국인과 섞일 수밖에 없는 우리는 더 어려운 문제를 해결해야한다. 타부의 장벽을 깨트려 가까워지기 위해 서로의 타부를 이해하고 존중하지 않으면 친구가 될 수 없는 것을 어찌하랴. 힌두교도에게 쇠고기를, 회교도와 유대교도들에게 돈까스를 대접하면서 형제의 우의를 증진시키려는 것은 무리일 것이다.

<서유기>에 한 스님 얘기가 나온다. 요괴들에게 이끌려 한 잔치에 갔더니 사람고기가 질펀하다. 스님은 자신이 채식주의자라고 하며 인육을 사양하고 그 자리를 떠난다. 식도락가들이 마음에 담아둘 이야기다. 주체적으로 식도락을 즐기되 스님이 자리를 뜨지 않게 할 수는 없을까.

멕시코의 한 고장은 벌레로 만든 음식으로 유명하다. 내 비록 채식주의자이지만 벌레요리는 한번 먹어봐야겠다. 아즈텍의 후손이 맛있어 하는 음식을 내 어찌 업신여길 수 있겠는가.

한국이 온 세상에서 가장 빠르게 현대산업국가를 만들면서 무엇을 잃어 버렸을까. ‘미운 놈 떡 하나 더 주라’고 가르친 우리 조상의 슬기와 넉넉함을 우리가 잃어버렸다고 나는 생각한다. 젊은이들이 마르셀 모스(Marcel Mauss)의 작은 책 <선물>을 읽기를 권한다. 선물은 회식보다도 더 근원적이고도 포괄적인 인륜성의 기초이다.

이제 마지막 회의 글을 맺으니 홀가분하다. 투박한 글 읽어줄 계명대의 젊은이들을 생각하면 부담스러웠다. 나는 꼭 40년 전에 대명동 캠퍼스에서 처음으로 대학 강단에 섰다. 비록 한 학기밖에 가르치지 못했으나 소중한 새 출발의 기회였다. 계명대학 특히 신태식 학장님의 은혜를 잊지 않고 있다. 앞으로 세상 어디에서 우리가 서로 스쳐지나갈 때 나를 동문(同門)의 한 사람으로 대해준다면 고맙겠다.

외우(畏友) 안세권 교수는 우정 있는 비판으로 많은 도움을 주었다. 감사한다.